关于展览

中国当代的建筑回应

Architectural Responses to Contemporary China

展期:2025.09.07 – 2025.12.28

策展人:鲁安东

主办单位:南京大学建筑与城市规划学院

承办单位:金鹰美术馆

支持单位:南京大学中国社会科学评价中心/南京大学出版社/英国皇家建筑师学会

参展事务所:阿科米星建筑设计事务所、大舍建筑设计事务所、胜景几何设计研究中心(中国建筑设计研究院)

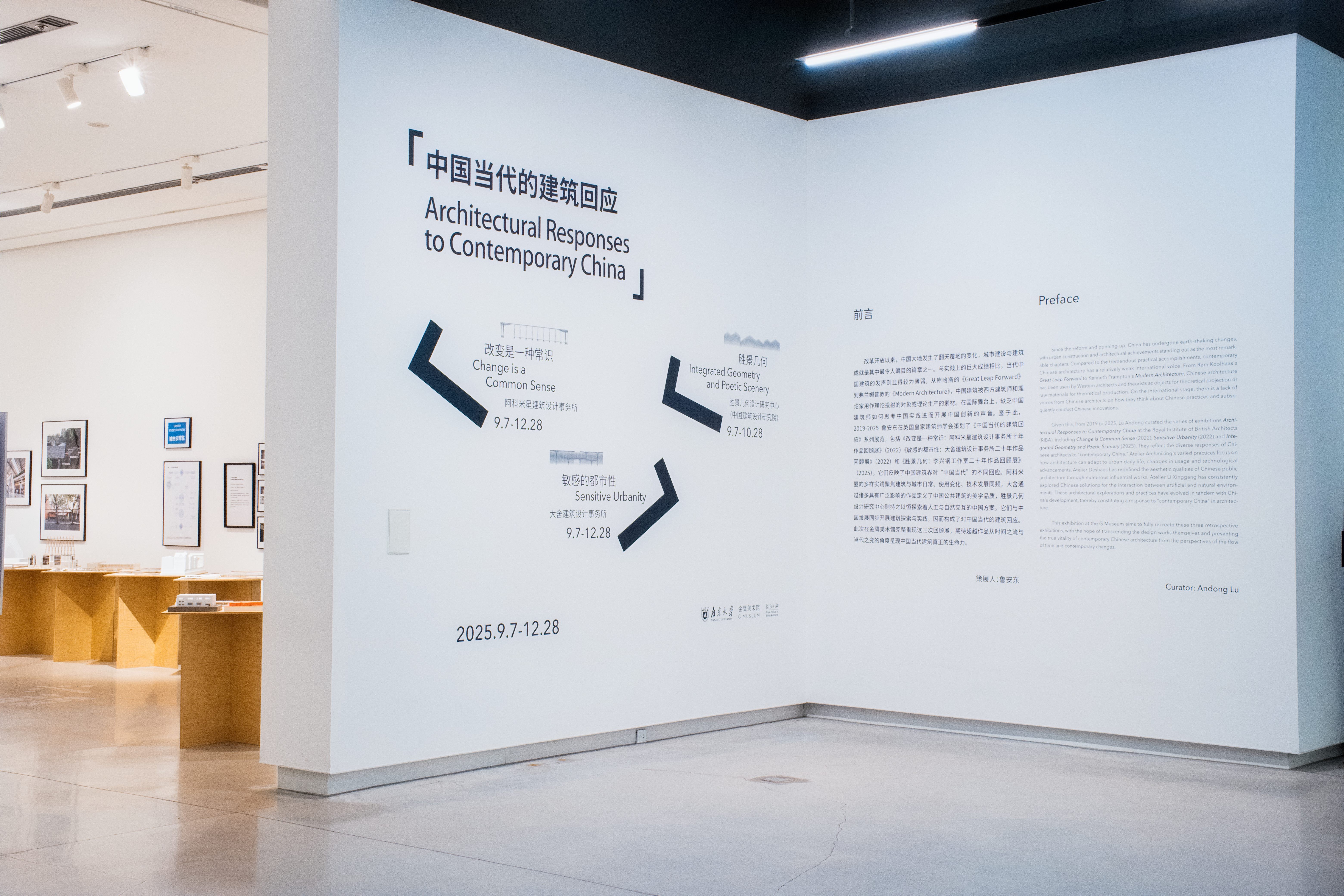

南京金鹰美术馆于2025年9月7日呈现全新展览 —— 《中国当代的建筑回应》。此次展览集中展示三大重要的当代中国建筑事务所回顾展,分别为阿科米星建筑设计事务所的《改变是一种常识》(2022)、大舍建筑设计事务所的《敏感的都市性》(2022)以及胜景几何设计研究中心的《胜景几何》(2025)。三场展览最初在2022至2025年间,以独立个展的形式亮相伦敦,作为英国皇家建筑师学会(RIBA)“中国当代的建筑回应”系列的重要组成部分。而本次在南京的重新汇合,则是该系列在国际巡展之后的首次系统性回顾与在地化呈现。

《中国当代的建筑回应》展览现场,金鹰美术馆,2025年,南京。图片由金鹰美术馆提供

“中国当代的建筑回应”系列展由南京大学建筑于城市规划学院教授鲁安东担任策展人,伦敦大学学院 Murray Fraser 与 RIBA 出版部主任 Helen Castle 担任学术顾问,是 RIBA 历史上首次为中国建筑师举办个展。展览聚焦于建筑师们如何在回应本土语境与现实问题的过程中形成独特的思路与方法,并藉由其作品展现出中国当代建筑的创造力与多样性。

在阿科米星的《改变是一种常识》中,建筑作为一种日常策略,被放置在社会生活的广阔背景下考察,揭示其在不断变化的城市与个体之间所承载的能量与可能性;大舍的《敏感的都市性》回顾了事务所二十年来的创作实践,展现其在中国快速城市化进程中所形成的独到思考与都市回应;胜景几何的《胜景几何》则以人工与自然的关系为线索,探索中国建筑如何在传统与当代、技术与诗意之间寻找新的平衡点。

《中国当代的建筑回应》展览现场,阿科米星建筑设计事务所:“改变是一种常识”,金鹰美术馆,2025年,南京。图片由金鹰美术馆提供

《中国当代的建筑回应》展览现场,大舍建筑设计事务所:“敏感的都市性”,金鹰美术馆,2025年,南京。图片由金鹰美术馆提供

《中国当代的建筑回应》展览现场,胜景几何设计研究中心:“胜景几何”,金鹰美术馆,2025年,南京。图片由金鹰美术馆提供

《中国当代的建筑回应》不仅是对中国建筑师在国际舞台上集体亮相的重要回顾,也是一次面向本土公众的再度发声。展览通过展陈、出版与研讨的有机结合,揭示建筑作为文化生产方式的深度与复杂性,同时进一步打破以往中国建筑仅作为西方建筑师与理论家研究对象的被动局面。在此次呈现中,中国建筑师以实践与思想成果为基础,系统而有力地表达与传播,为改革开放以来中国建筑的巨大实践成就提供了坚实的理论支撑和学术阐释。

《中国当代的建筑回应》展览现场,策展人鲁安东致辞。图片由金鹰美术馆提供

开幕当天,庄慎(阿科米星建筑设计事务所)、陈屹峰(大舍建筑设计事务所)与李兴钢(胜景几何设计研究中心)分别围绕实践经验与思考展开报告,共同呈现了中国当代建筑在不同语境中的探索与回应。

庄慎指出,建筑设计不仅是作品的产出,更是一种将设计、认知与行动统一起来的工作状态;在中国城市化的独特语境中,事务所通过向内外探索来理解环境,把设计作为工具而非对象,以此抵抗专业价值在同质化与消费化中的消解。他认为建筑学研究既是实践的参照,也是发现新问题、保持专业性的必要途径;在大量既有空间和不断变化的城市现象中,建筑师应具备洞见,对旧有建筑的改变与未来建筑的可能保持敏锐思考,从而在中国独特的环境中探索建筑的新价值。

《中国当代的建筑回应》展览主旨报告现场,阿科米星建筑设计事务所庄慎发言。图片由金鹰美术馆提供

陈屹峰回顾了大舍从2001至2020年在上海郊区新城以及中心城区的设计实践,指出大舍的作品可以理解为一种对快速变化的城市环境的敏感回应。大舍在的新城设计实践正值上海郊区造城运动的初始阶段,具体项目的外部环境处于高度不确定状态。设计选择内向的自治模式应对,并把江南传统的建成环境作为参照,以此回应郊区的快速城市化进程。大舍在浦江两岸的设计实践以城市更新项目为主。面对都市的生产性或基础设施性遗存,大舍认为新建筑的介入是个织补过程,用以缝合断裂的时间和空间,培育一种物质的连续性与氛围的共鸣,在推动空间转化的同时激发新的公共性。

《中国当代的建筑回应》展览主旨报告现场,大舍建筑设计事务所陈屹峰发言。图片由金鹰美术馆提供

李兴钢院士强调,胜景几何的建筑始终立足于与环境的紧密交互,在复杂多变的当代中国语境中探索回应,因此建筑设计语言也自然而然呈现出多样性。他以鲁安东在胜景几何RIBA展览中提出的“人居、尺度、密度、秩序、废墟、山林”六个关键词为线索,介绍了相关的展出项目,其背后不仅关切人的生存方式与聚落逻辑,也在探寻时间、自然与秩序之间的深层关系。通过这些实践,胜景几何试图在现实与理想之间寻找平衡,让建筑既回应当下的社会条件,又保持对历史与自然的敏感与敬畏,并在不断演变的环境中探索建筑持久的意义与价值。

《中国当代的建筑回应》展览主旨报告现场,胜景几何设计研究中心李兴钢发言。图片由金鹰美术馆提供

关于建筑师/事务所

阿科米星建筑设计事务所

“阿科米星”是Archmixing的谐音,意为“混合建筑”,源于成立之初,他们认为:“设计需要消除从专业领域到社会价值的各种狭隘的界限,不放弃去尝试各种可能性。”阿科米星始终秉持工作实践与研究合一,逐步聚焦以中国城市与建筑的改变现象作为切入点,致力于用建筑实践与自身行动探索、揭示建筑学通识性的新认识。

大舍建筑设计事务所

大舍建筑设计事务所于2001年在上海成立。大舍的作品获得广泛的国际认可,曾受邀参加巴黎蓬皮杜艺术中心“当代中国建筑与艺术展”、威尼斯建筑双年展、东京GA 美术馆“当代世界的建筑家”等重要的国际建筑与艺术展,先后获得中国建筑学会建筑创作大奖、台湾远东建筑奖、英国《建筑评论》评选的全球新锐建筑奖、美国建筑师协会中国区2019建筑类最佳荣誉奖、亚洲建筑师协会2020建筑奖(文化建筑类)金奖等重要国内和国际奖项,并被美国《建筑实录》评选为2011年度全球十佳设计先锋事务所(Design Vanguard 2011)。

胜景几何设计研究中心(中国建筑设计研究院)

胜景几何设计研究中心(原李兴钢建筑工作室)是中国建筑设计研究院于2003年首批成立的三个建筑师工作室之一,由中国院总建筑师李兴钢主持。中心倡导研究性设计与设计性研究并行的工作方法,以“胜景几何”思想和理念、“工程建筑学”方法和路径为核心,聚焦建筑对于自然和人工密切交互关系的营造,形成“生境建筑”的方向和特征。

关于策展人

鲁安东

南京大学建筑与城市规划学院教授、博士生导师、南京大学中华文明数智创新实验室副主任。清华大学学士,剑桥大学硕士、博士,曾任剑桥大学沃夫森学院院士、牛顿基金学者,JAABE领域主编、英国《Design Research Series》丛书主编;《Bloomsbury Architectural Library》《建筑学报》编委;英国Architectural Design (AD)《建筑学报》《时代建筑》《建筑师》《新建筑》客座主编。主持南京长江大桥记忆计划、南京“世界文学之都”城市空间计划、伦敦双年展中国馆、第九届深圳-香港城市\建筑双城双年展等。

关于空间

金鹰美术馆

位于南京新的主城区,坐落于河西地标性建筑——金鹰世界的52层整层,是南京艺术生态中重要的组成部分。

金鹰美术馆是由金鹰国际集团创立的专业艺术机构,是一座空中的全艺术平台,涵盖了全球与艺术相关的艺术展览、艺术专题讲座、表演、工作坊、艺术教育、艺术商店、艺术书店等多样性的文化项目,每年呈现近百场。

秉持着艺术与都市生态并行的理念,金鹰美术馆以美术馆为主体,不断尝试突破固有范畴和传统边界,积极介入到城市生活的各个领域,致力于成为一座兼具开放性、多元性、综合性的艺术体验中心,为公众提供与艺术互动的机会,延续城市与艺术之间的积极对话。